Por Gigi Rodríguez

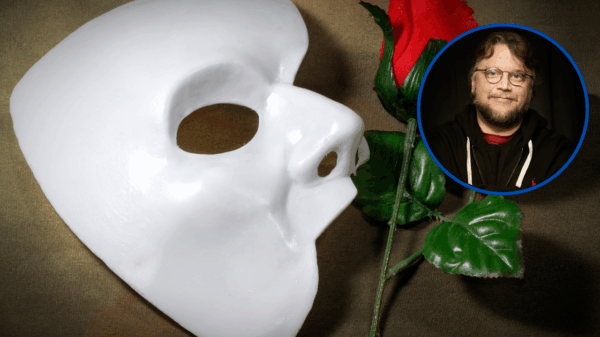

Hay películas que no solo se ven: Se sienten como una herida que respira. Frankenstein, en manos de Guillermo del Toro, es una de ellas. No es solo una adaptación brillante de un clásico literario, sino un espejo incómodo que nos recuerda que el verdadero monstruo no siempre tiene colmillos. A veces tiene apellido, ambición y miedo a amar.

Y al centro de esta obra, Jacob Elordi: Un actor que tuvo solo nueve semanas para convertirse en una criatura que no nació del horror, sino del abandono. Un cuerpo que busca cariño, una voz que no sabe cómo sonar. Es imposible no pensar en Mary Shelley —esa joven de 18 años que, en una noche de tormenta, escribió la historia de un hombre que jugó a ser Dios— y no ver cómo su dolor adolescente se convirtió en arte inmortal.

Lo primero que asombra es el trabajo físico. Elordi no actúa: Renace. Su cuerpo se mueve con torpeza, como si estuviera descubriendo el aire por primera vez. Hay algo en su mirada que transmite curiosidad infantil y tristeza adulta. Esa dualidad es exactamente lo que Shelley describió: Un ser que nace puro, pero al que el mundo enseña el miedo antes que el amor.

Guillermo del Toro entiende eso a la perfección. No busca monstruos de feria, busca humanidad. Por eso su criatura es trágica, no terrorífica. Es un espejo de lo que todos hemos sentido alguna vez: El deseo de ser aceptados, la rabia de no encajar, la necesidad de saber por qué fuimos creados solo para sufrir.

Mary Shelley no inventó a Frankenstein por casualidad. Lo escribió cuando tenía solo 18 años, hija de una filósofa feminista y un padre que la abandonó emocionalmente tras la muerte de su madre. Es decir, Mary escribió sobre un creador que huye de su creación, porque ella misma conocía la soledad de ser una hija no deseada, una criatura sin consuelo.

Su novela fue —y sigue siendo— una metáfora brutal sobre la paternidad, la ciencia sin empatía y el rechazo social. Pero también es el grito de una joven que entendió antes de tiempo que amar sin responsabilidad es la forma más cruel de destrucción. Shelley no escribió solo horror: Escribió su biografía emocional con piel ajena.

Y lo que Del Toro hace, dos siglos después, es tenderle la mano a esa muchacha de 18 años y decirle: Te entiendo, Mary; sigo hablando con tus monstruos.

Del Toro le devuelve al relato su justicia moral. Víctor no es un genio incomprendido, es el monstruo real: El hombre que da vida sin asumir el costo, el creador que juega a ser dios pero no sabe ser padre. Lo abandona, lo teme, lo juzga.

Y ahí ocurre lo más humano de toda la historia: La criatura no pide venganza, pide afecto. El horror no está en el nacimiento, sino en el rechazo. El espectador termina odiando a Víctor y queriendo abrazar al ser que todos llaman aberración.

En tiempos donde hablamos tanto de salud mental y heridas de infancia, Frankenstein se siente más vigente que nunca. Es el retrato simbólico de lo que pasa cuando alguien es formado con violencia o indiferencia y luego el mundo se sorprende de su furia.

Entre tanto dolor, el personaje de Elizabeth aparece como un faro breve pero luminoso. Ella no ve horror en la criatura: Ve humanidad. Ve el alma detrás de la carne deformada. Y tal vez, se ve a sí misma en él: sola, diferente, buscando pertenecer a un mundo que no la quiere.

Esa mirada femenina, esa compasión, también viene de Mary. Shelley fue una de las primeras autoras en hablar del rechazo no solo como castigo divino, sino como violencia social. Elizabeth es el eco de Mary, recordándonos que solo el amor nos salva del olvido.

Jacob Elordi, apadrinado por Del Toro, deja atrás al galán de El stand de los besos y al narcisista de Euphoria. En esta película, se despoja del ego, del glamour, de la mirada complaciente. Es pura vulnerabilidad.

Y lo más fascinante es cómo él mira a Del Toro con devoción. En cada premiere o entrevista, se nota esa gratitud silenciosa, como si supiera que este director le regaló la posibilidad de ser algo más que “el actor bonito”. Le regaló profundidad, propósito, redención artística.

Su criatura se siente viva, dolida, consciente. Al verla, uno no piensa “qué buen actor”, sino “qué alma tan cansada”. Y eso es arte puro.

Cada película de Guillermo es un sueño húmedo de la memoria, un refugio para la niñez incomprendida. Hay algo en su cine que respira ternura y trauma al mismo tiempo. A veces parece un adulto que todavía se sienta a jugar con sus monstruos para entenderse mejor.

Quizás por eso sus películas no pesan, aunque duren dos horas y media. No hay tedio ni cansancio: Solo una danza perfecta entre el horror y la belleza. Frankenstein no se siente larga porque cada escena late, porque está construida con el pulso exacto de la empatía.

Y detrás de cada plano hay un mensaje: Todos somos creador y criatura, herida y sanación.

Lo que hace Guillermo del Toro con esta película no es solo adaptar un clásico. Es reconstruir el linaje emocional entre Mary Shelley, Jacob Elordi y él mismo. Tres almas separadas por siglos y contextos, pero unidas por el mismo lenguaje: La empatía hacia lo roto.

El resultado es una obra que te deja sin defensas. Una historia que te pregunta:

¿A quién has creado sin acompañar?

¿A quién abandonaste por miedo?

¿Qué monstruo habita en ti cuando dejas de amar?

Ver Frankenstein desde los ojos de Guillermo del Toro es reconocerse. Es entender que todos llevamos dentro una criatura que solo necesitaba ternura. Que todos hemos sido Víctor alguna vez, y también el ser que suplicaba: “Tú me creaste, y ahora me dejas sufrir solo.”

La novela que una adolescente escribió por dolor, y la película que un hombre adulto dirigió por comprensión, se encuentran en el mismo punto: La necesidad de que alguien, por fin, no huya.

Así, Frankenstein deja de ser una historia de horror para convertirse en un acto de amor hacia lo incomprendido. Y quizás —solo quizás— ese era el mensaje que Mary Shelley quiso dejarnos: Que los monstruos no nacen, los creamos.