Por Art1llero

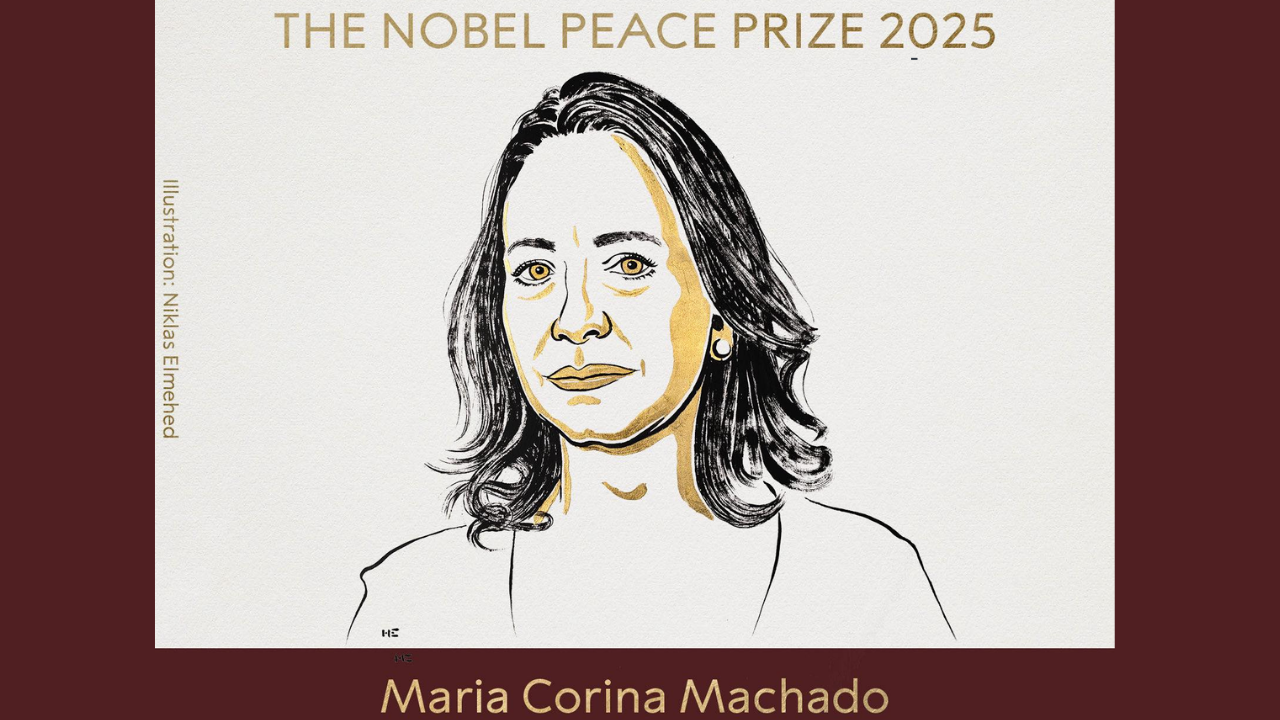

El anuncio del Premio Nobel de la Paz 2025 ha encendido un debate global que trasciende las fronteras de Venezuela. María Corina Machado, la tenaz líder opositora venezolana, ha sido galardonada por el Comité Noruego del Nobel por su “lucha incansable por la democracia y los derechos humanos” en un país sumido en una crisis política y humanitaria de grandes proporciones.

El veredicto, anunciado esta semana en Oslo, no solo celebra su activismo no violento, sino que reaviva una pregunta eterna: ¿puede un premio tan prestigioso unir a la humanidad o, por el contrario, profundizar las divisiones?

Mientras el régimen de Nicolás Maduro tilda la distinción de “provocación imperialista”, opositores y aliados internacionales la ven como un rayo de esperanza. Esta polémica no es nueva en la historia del Nobel; es un eco de decisiones pasadas que han oscilado entre el idealismo utópico y el escándalo palpable.

Para entender el porqué de esta elección y su carga explosiva, conviene remontarse al origen del galardón y al perfil de su receptora. Pero primero, ¿quién es María Corina Machado? Nacida en 1967 en Caracas, esta ingeniera industrial de formación se convirtió en una figura pivotal de la oposición venezolana desde finales de los años 90.

Fundadora del partido Vente Venezuela en 2012, Machado ha sido una voz inquebrantable contra el chavismo, denunciando la erosión democrática, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos bajo los gobiernos de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro. Elegida diputada en 2011, lideró iniciativas como la “Consulta Popular” de 2024, un mecanismo no violento para rechazar las elecciones presidenciales manipuladas, que atrajo a millones de venezolanos en un acto de resistencia cívica masiva.

Inhabilitada políticamente por el régimen en 2023 –una medida que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha calificado de arbitraria–, Machado opera desde la clandestinidad o el exilio parcial, inspirando un movimiento que fusiona la astucia intelectual con la determinación callejera.

Su rol en el conflicto venezolano no es el de una guerrillera armada, sino el de una estratega de la no violencia, evocando a figuras como Gandhi o Martin Luther King, aunque en un contexto de hiperinflación, migración masiva y represión estatal que ha dejado miles de presos políticos.

¿Por qué una figura como ella, inmersa en un torbellino político tan polarizado, merecería el Nobel de la Paz? El Comité Noruego del Nobel, responsable de seleccionar al laureado desde 1901, argumenta que Machado encarna los ideales del testamento de Alfred Nobel, el químico sueco inventor de la dinamita que, en un acto de redención, legó su fortuna para premiar “a quien haya hecho lo más o lo mejor para la fraternidad entre las naciones, para la abolición o reducción de los ejércitos y para la celebración y promoción de los congresos de paz”.

En el caso de Machado, el comité destaca su promoción de elecciones libres y su rechazo a la violencia en un país donde la dictadura ha sofocado la disidencia con detenciones arbitrarias y exilios forzados. “Es parte de un vasto movimiento”, dijo ella al recibir la noticia, con humildad y gratitud, reconociendo que su premio es un tributo colectivo a los venezolanos que resisten sin armas.

Sin embargo, la designación no ha estado exenta de controversia. En Venezuela, el gobierno de Maduro ha respondido con una escalada represiva, deteniendo a activistas y calificando el Nobel de “golpe de Estado disfrazado”.

Críticos argumentan que premiar a una opositora activa podría avivar el conflicto en lugar de apaciguarlo, un reproche que resuena en la larga lista de Nobeles controvertidos. La historia del galardón, desde su creación en 1901, está plagada de casos donde la distinción chocó con realidades posteriores, generando contradicciones que cuestionan su legado.

Tomemos de ejemplo el caso de Henry Kissinger, galardonado en 1973 junto al vietnamita Le Duc Tho por los Acuerdos de París que supuestamente pusieron fin a la Guerra de Vietnam. El Secretario de Estado de Nixon, arquitecto de bombardeos secretos en Camboya y Laos, vio cómo Tho rechazaba el premio en protesta, y dos miembros del comité renunciaron por la ironía: premiar a un hombre cuya diplomacia ocultaba escaladas bélicas.

De manera similar, Barack Obama recibió el Nobel en 2009, con apenas nueve meses en la Casa Blanca, por su “visión de un mundo sin armas nucleares”. El prematuro honor generó burlas globales, especialmente cuando Obama autorizó el aumento de tropas en Afganistán y expandió el programa de drones, transformando un llamado a la acción en un premio cuestionado por su desconexión con logros concretos.

Otro caso paradigmático es el de Yasser Arafat, quien compartió el Nobel de 1994 con Yitzhak Rabin y Shimon Peres por los Acuerdos de Oslo, un señal de paz en Oriente Medio. Arafat, exlíder de la OLP con un historial de atentados, fue vilipendiado por víctimas israelíes y pacifistas que lo veían como un terrorista reciclado; años después, la Segunda Intifada desbarató el optimismo, dejando el premio como un símbolo de ilusiones rotas.

Y qué decir de Menachem Begin, Nobel de 1978 por los Acuerdos de Camp David con Anwar Sadat: el exlíder de un grupo paramilitar judío ordenó la invasión de Líbano en 1982, manchando un premio que pretendía sellar la reconciliación árabe-israelí.

Estos ejemplos ilustran cómo el Nobel de la Paz, con su aura de autoridad moral, a menudo premia no finales felices, sino apuestas audaces en medio del caos. En el caso de Machado, la controversia radica en su rol activo: ¿es una pacificadora o una provocadora? Sus críticos la acusan de polarizar; sus defensores, de encarnar la resistencia civil que el comité valora.

Como en tantos precedentes, el tiempo dirá si este Nobel cataliza un cambio genuino en Venezuela o se suma a la lista de distinciones controvertidas